第一回 尺八リサイタル『寂静光韻』2018

- 小濱明人-Akihito OBAMA-

- 2020年11月7日

- 読了時間: 7分

更新日:2025年12月23日

この度、第一回目のリサイタルを開催させて頂く事となりました。尺八の魅力に憑りつかれ、導かれるままここまで来ましたが、今一度、尺八の原点「古典本曲」に向き合い、その多彩で奥深い世界に挑もうと思います。また、尊敬する 恩師 石川利光先生に特別ご出演頂きます。

【タイトル】

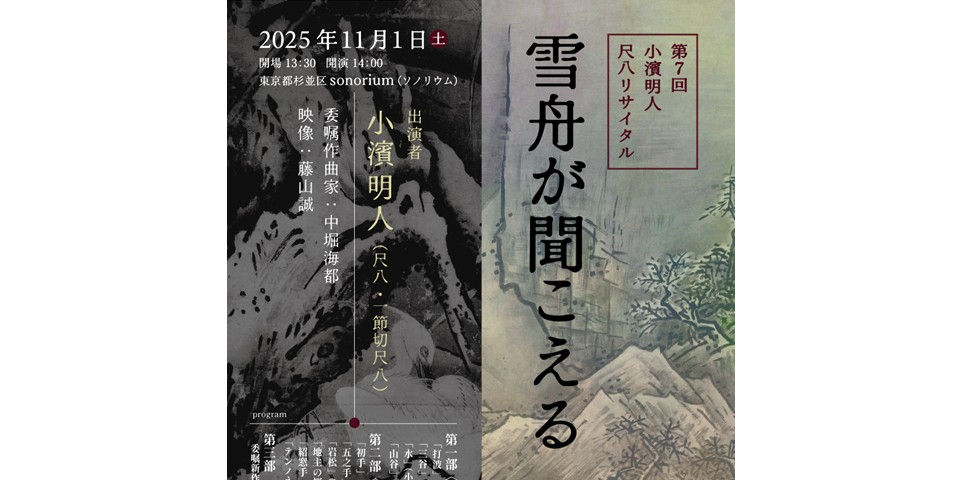

平成30年度(第73回)文化庁芸術祭参加公演

第一回 小濱明人 尺八 リサイタル

【開催日】

2018年10月16日(火)

【場 所】

渋谷区 代々木上原 MUSICASA

【出演者】

小濱明人(尺八)

【特別出演】

石川利光(尺八)

【曲 目】

1、山越

2、一二三鉢返し

3、古伝巣籠

4、三谷

5、鹿の遠音

6、雲井獅子

7、手向

8、虚空

【チラシ】

【パンフレット】

【コンサートレヴュー】

「寂静光韻」コンサートレヴュー①/フシミススム(編集者)

いつものライブ、じゃなくて今回はリサイタルだ。それも文化庁芸術祭参加公演。小濱さん…これまたどんな風の吹き回しで?と思うのも無理はないだろう。彼にはどこか孤高のイメージがあるし、ホールで襟を正して“リサイタル”など、少なくとも自分の意志ではやらないだろうと(勝手に)思っていた。そんなことを考えていた折、ちょうど公演前に彼と会う機会があったので率直に尋ねてみた。すると「普段のライブに来てくださらないお客さまにも足を運んでもらう機会になればと思ったんです」と、明快な答えが。なるほど、そういうことか。

考えてみれば、小濱明人ほどの腕利きがこれまで一度もリサイタルを開いて来なかったことのほうが不自然なのだ。活動の根幹となっているソロライブに加え、ドラマー堀越彰とのユニットや民謡歌手の伊藤多喜雄率いるバンドでの活躍など、現在進行形で邁進する彼のキャリアは輝かしい。尺八という楽器はシンプルな構造ゆえに汎用性に富むらしく、吹き手の力量次第でどんなジャンルの音楽にも違和感なくフィットする。ともすると“没個性”に陥りがちな楽器でもあるが、小濱は古典尺八の技法を土台に独自の“色”をつけ、即興も交えて今どきの聴衆の耳に馴染むよう軽々とアップデートしてのける。山下洋輔とのセッションなどはその真骨頂だろう。もちろん創作のカタチは十人十色だが、そうした斯界のオーソリティーらと長きにわたって共演し続けているのも彼の確かな実力の証しであり、やはり小濱明人は伝統と現代の両音楽を自在に行き来する稀有なミュージシャンなのだと思わずにいられない。

そんな訳で、満を持しての檜舞台。もしかして今回もバリバリですか?と思いきや、そうではなかった(笑)。プログラムに並んでいるのは古典本曲のみ。この “古典本曲”とは江戸時代の虚無僧によって吹き伝えられた尺八音楽の総称で、いわば“聖典”のようなもの。そういえば小濱も、一貫して自身の根っこにあるのは本曲だと言っていた。

ともかく1曲目を聞こう。二尺一寸管で「山越」。ついさっきまでガヤガヤしていた客席が、一音発せられた刹那、ピーンと張りつめた空気に一変する。寂寞とした非日常の世界に放り出されるような、他ではちょっと味わえない感覚。おぼろげに浮かぶ情景のなか、倍音の複雑な余韻がぐるぐると渦巻く。起伏のある鋭い展開。よくもまあ、これを独りで作り出すものだ。ちなみに前半の4曲はすべて独奏。通常の一尺八寸管を使った「古伝巣籠」は「鶴の巣籠」で知られる有名な本曲の一つで、鶴の声や羽ばたきなどの描写が巧みに織り込まれている。ときに透き通るような音色が耳に心地よい。

休憩をはさんで後半が始まると、会場はまたしてもどこかへタイムスリップしたような不思議な感覚に包まれた。2階席からは見えないが、舞台袖から聞こえてくるのは石川利光の尺八だ。小濱との掛け合いで「鹿の遠音」。二管のまろやかな響きが呼応する立体的な描写の妙に、思わず息をのむ。これほど感動的な“師弟共演”が他にあるだろうか。小濱にとって石川利光は、イチから尺八の手ほどきを受けた“親”同然の存在であるにちがいない。秋の深山にこだまする二頭の鹿の鳴き声が、子を想う親の姿に重なる。そのうち子のほうも芸術祭で立派な賞を…などとつい考えてしまう(笑)。

続く「雲井獅子」でも石川とのリズミカルな連管を披露すると、舞台はいよいよ大詰めに。ラストは本曲のなかでも深い無常感を湛えた「手向」と「虚空」、いずれも小濱の独奏だ。この2曲は二尺一寸、二尺三寸と、やや長めの地無し管を使用しているという。現代の尺八は管の内側に“地”と呼ばれる漆や砥粉などを塗り込めてあるのが普通だが、かつて虚無僧が吹いていたのは粗野で滋味豊かな響きを持つ“地無し”の尺八だった。小濱が本曲の源流に倣い、リサイタルの締めくくりを地無し管の独奏で飾ったところに彼の演奏哲学を見る思いがした。静かな余韻が耳の奥に残る。

最初は意外に思ったリサイタルもこうして終わってみれば大成功。チケット完売で入場できなかったお客さんもいたそうだ。自分はいったい、彼の古典本曲のどこに惹かれたのだろうか。ぼんやりと脳裏に焼き付いた映像を巡らせるが、うまく言葉に出てこない。

本曲だけのプログラムは一見すると敷居が高い。ムズカシイのではないか?寝てしまうのではないか?と及び腰になりがちだ。しかし実際には、詰めかけた多くの人々が小濱の発する一音に固唾を飲み、酔いしれ、万雷の拍手を贈った。尺八や虚無僧の歴史など逐一知らなくても音楽的な要所はきちんと伝わった。そして何より印象に残ったのが、音楽家としての小濱明人の佇まいだ。その“佇まい”は“誠実さ”と言い換えても良いだろう。伝統の世界に留まることなくボーダレスに活躍する陰で、みずからの原点を忘れず、本曲の探究に心血を注ぎ続けてきた音楽家としての誠実さ、佇まい。きっと会場を埋めた多くのお客さんも、そんな彼の姿に心を打たれたのではないだろうか。

リサイタルは来年以降も続けていくという。また今回の舞台にあわせて、古典本曲だけを集めたCDもリリースしている。公演名と同じく「寂静光韻」というタイトルだ。小濱明人の本曲が、より多くの人たちの耳に届くことを願ってやまない。

「寂静光韻」コンサートレヴュー②/林幹(和太鼓奏者)

『緊張感あふれる豊かな音色と削ぎ落とされた美しい演出』

冒頭少々かたそうにみえた表情もM1「山越」を終えてかなりほぐれたように思えました。終始ピンとはった糸を張り巡らせたような会場に響き渡る音色は、非常に表情豊かで、まったく飽きさせず、古典をPOPにさえ聴かせてしまう小濱さんのスキル・エネルギー・パーソナリティに脱帽。ボク個人のお気に入りは何と言ってもM7「手向」M8「虚空」でした。M7「手向」の哀しさは非常に深く突き刺さるような。そしてM8「虚空」ではそのままタイムスリップさせられるような感覚さえ抱きました。照明の作り方もまた良く、色味を使わず、照度と使用するサスの角度などでまさに「寂情光韻」を感じさせる演出は痺れました。

M5「鹿の遠音」M6「雲井獅子」で競演された石川利光先生について。小濱さんの音はどこか少し枯れていて、動きも多く人を楽しませる要素がふんだんに盛り込まれている「カラフル尺八」に対して、石川先生の音は、微動だにしない大木のようで、つるんとした艶やかな「もち肌尺八」のような対比がとても面白くて、選曲の巧さも光る二曲でした。石川先生の演奏を今回拝見拝聴して初めて、小濱さんが演奏時によく身体を動かす人なんだな、と認識しました。それが果たして尺八という楽器の音色にどんな風に影響するかまでは素人のボクには全くもって計り知れませんが、小濱さんの音は比較的ムジカーザの下でたまってうねる音、石川先生の音は、どこから音が出てるのかわからない、天から降ってくるような音、という印象を受けました。

【English】

Akihito Obama "The 1st Shakuhachi Recital"

The 73rd Agency for Cultural Affairs National Arts Festival

This time I will hold a solo shakuhachi recital for the first time. I was possessed by the charm of the shakuhachi, and I have been here led by shakuhachi. Once again I will face "HONKYOKU" that is the origin of the shakuhachi and I will challenge the diverse and deep world. Also,the special guest is Toshimitsu ISHIKAWA sensei who is my teachar I respect very much.

[Date]

Tuesday, October 16, 2018

[Venue]

MUSICASA

[Program]

1. Yamagoe

2. Hifumihachigaeshi

3. Kodensugomori

4. Sanya (Three Mountains)

5. Shika no Tōne

6. Kumoijishi

7. Tamuke

8. Koku

[Artist]

Akihito Obama (Shakuhachi)

Special Guest : Toshimitsu Ishikawa (Shakuhachi) #5